こども家庭庁が発行している『ベビーシッター補助券』

存在は知っているけど、会社が申請してくれないだろうな‥と諦めていませんか?

このベビーシッター補助券は会社が申請しないといけない制度のため、個人で利用したいと思っても、会社の人事部や総務部の担当者にお願いして、申請してもらうのは難しい気もしますよね。

しかし、このベビーシッター補助券を使えば、ほぼ手出しなくベビーシッター利用することができるので、ちょっと頑張って会社に交渉する労力を払っても割に合うほどお得な制度です。

今回の記事で、『ベビーシッター補助券』について理解を深め、実際に会社に導入の交渉をしてみませんか?

- ベビーシッター補助券の概要

- 導入した会社のメリット・会社へのアピールポイント

- 交渉するときのポイント

- 実際の申請フロー

- 人事・総務担当者から聞かれそうな質問

仕事・育児・家事に忙殺されているワーママのみなさん。

ぜひ国の制度を使って、ベビーシッターの方々に子どものお迎えやお世話を依頼しませんか?

みなさんの制度理解と、実際の交渉のイメージが湧く記事になっているのでぜひ最後までご覧ください。

まずは概要を理解!ベビーシッター補助券とは?

まずは、人事・総務担当者に、ベビーシッター補助券を申請してもらうためには、ご自身がこの補助券の制度について、ある程度説明ができる必要がありますよね。

わかりやすく『ベビーシッター補助券』の制度についてまとめましたので、この章で概要について理解を深めましょう。

ベビーシッター補助券とは?

ベビーシッター補助券は、働くママ・パパがベビーシッターサービスを利用しやすくするために、国が利用料金の一部を助成する制度です。

このベビーシッター補助券は、お勤めの勤務先経由で入手することができ、最大1日4,400円分の助成を受けることができます。

利用時間によっては、シッターさんの交通費程度の負担で、ベビーシッターを利用できるありがたいサービスです。

- 1枚につき 2,200円の割引

- 1日あたり 最大2枚(4,400円分)まで利用可能

- 対象児童:乳幼児~小3まで(障害がある場合は小6まで対象)

- 利用上限:1か月あたり最大24枚まで/年間280枚まで

例えば、1か月で24枚を使うと、52,800円の補助 が受けられる計算になりますね。

このベビーシッター補助券を利用して

- 自宅での保育やお世話

- 保育園や認可外施設への送迎

- 学童(市町村に届出された放課後児童クラブ)への送迎

- 病児・障害児への保育(条件付き)

などを依頼することができます。

ベビーシッター補助券を利用できる人

この制度を利用できるのは、「承認事業主」の会社で働いている労働者 です。

もし、お勤めの会社がこの承認事業主になっていないのであれば、まずこの申請から必要になるということです。

この承認事業主になっている企業で働いていれば、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態は問わず利用できます。

しかし、育休中の方は原則、利用ができません。復帰が決まっていて、復帰前の準備であれば利用できるという条件付きになっています。

育休中の方の利用条件については以下の通り。

- 対象児童:未就学児

- 利用上限:1家庭1日1枚、年度内最大4枚まで

- 「自宅での保育」および「保育施設への送迎」で利用可能

仕事復帰後に利用するのをイメージしつつ、育休の時間があるタイミングで会社に打診してみるのも良いかもしれませんね。

申請できる企業の条件

ベビーシッター補助券を申請できる『承認事業者』になれる企業は以下の通り。

- 厚生年金保険の適用事業所(一般企業等)

- 私立学校を設置する学校法人

- 国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合 等

フリーランスなど国民健康保険加入者の場合は、対象外かと思いますが、基本は従業員がいる企業や公務員の場合は、申請ができます。

この申請事業者の申請は毎年必要になります。

1度承認事業者になれば、毎年補助券を利用できるわけではありません。

会社の負担金額・申込可能枚数

会社の負担額は、申請する会社の従業員の数によって、1枚あたりの値段が変動します。

1回の申請可能枚数は、企業の従業員数によって違います。

追加の申込をするには、最初に申し込んだ枚数が8割利用されていたら追加購入の申し込みができる仕組みなっている点が少し使いづらい部分です。

300人未満の会社で、1回の申請が30枚で足りる会社であれば問題ないですが、それより利用希望者数が多い場合は、部署ごとに利用できる月を分けるなどの運用フローの構築が必要かもしれません。

利用のおおまかな流れ

- 勤務先の会社の人事・総務担当者等が「承認事業主」として登録

- 社内でベビーシッター補助券の利用数を把握

- 利用数のベビーシッター補助券を申請

- 補助券の会社負担金額を指定口座に振り込み

- 必要な人に、ベビーシッター補助券を割り当ててチケットURLを本人に配布

- 発行された補助券を使って、本人が提携ベビーシッターサービスを介して利用

まずは 勤務先が承認事業主として登録しているか確認することが第一歩ですが、承認事業者になるには毎年申請しないといけないため『今年会社でベビーシッター補助券を利用した実績がない』ということであれば、おそらく承認事業者ではないでしょう。

まずは会社に承認事業主になってもらうように働きかけることから始めることになります。

会社にベビーシッター補助券の申請を打診してみよう

まずは、会社に承認事業主の申請を実施してもらう必要があります。

承認事業主の申請は、複雑な手続きは特にありません。簡単な情報を入力して、あとは申請承認のメールを待つだけです。

しかし、みなさん忙しい中で新しいことをやるのは結構労力がいるというのも事実。人事や総務の担当者は難色を示すかもしれません。

そこで、会社側の視点に立って交渉することが大切。会社に申請してもらえるように打診をしてみましょう。

ベビーシッター補助券を会社に導入するメリットは?

ベビーシッター補助券の導入メリットを会社に打診するためには、会社にこの導入のメリットを伝えることが大切です。

社員が満足する!というだけでは、会社も重い腰を上げてくれないでしょう。

ここで説明するメリットをざっくり説明すると

- 他社は福利厚生を充実させて、社員の離職を防いだり、採用を強化している。

- ベビーシッター補助券は、会社の負担金は少なく、従業員の補助される金額は大きくて満足度が高い

- 育児・家事関連の福利厚生は、導入企業は増えているが、まだ導入は1割程度なので、採用という観点で差別化できる

- 補助券の購入で負担した金額は「仕入税額控除」として差し引き OR 福利厚生費として計上できるので、税金面でも多少のメリットあり

根拠となる資料・詳しい内容はここから説明していきます。

1.福利厚生として活用できる

一般社団法人日本経済団体連合会(経団連 KEIDANREN)の2020年の調査によると、法定外福利費の平均金額は以下の通り。

従業員1人あたり、1か月平均:24,125円

(経団連「第64回 福利厚生費調査結果報告」より)

法定外福利費とは、法律で義務付けられていない、任意の福利厚生の費用です。

住居費の一部負担や医療、文化・体育・レクリエーション、ライフサポートなどが挙げられ、ベビーシッターサービスの福利厚生はこちらの部類に当たります。

法定外福利費は、導入していなくても罰則はありませんが、他社が平均でこれだけの福利厚生で社員満足度を上げていることを考えると、自社の福利厚生も見直す必要があるかもしれませんよね。

ベビーシッター補助券は、会社の負担金額に対して、社員が得られるメリットは大きいので、コスパよく、社員満足度を高め、離職を防ぐことにつながるでしょう。

2.採用で他社と差別化できる

外資系や大手では「子育て支援=採用力・離職防止につながる」として、積極的に子育て支援の福利厚生を取り入れています。

厚生労働省から発表されている「令和4年度 仕事と育児の両立等に関する調査」によると、「会社独自の家事・育児支援に関する費用補助(ベビーシッター費用補助等)」を導入している企業の割合は11.7%という結果も出ており、徐々に家事育児支援の補助を行なっている企業も増えている現状です。

こういった統計からもわかるように、家事育児に対する補助を実施している企業が一定数存在している上で、まだ全体で見ると導入数も少ないことから、採用・離職という観点でアドバンテージになるということもあり得ます。

要するに『他社もベビーシッター導入している会社も増えてきているよ!でもまだ全体でみたら10%くらいだから、採用の時にアピールポイントになるよ!』ということです。

3.税金面で多少のメリットあり!

- 割引券発券手数料は消費税の対象になり仕入税額控除として差し引きができる

- 福利厚生費として損金算入ができる

上記2点どちらかで、会計処理をすることができます。

ベビーシッター補助券は、金券ではありますが、発行手数料とされているので消費税の課税対象になります。

そのため、ベビーシッター補助券を取得したときに発生した金額は、仕入税額控除(消費税の控除)で差し引きができます。

また、ベビーシッター補助券を購入した費用を、福利厚生費として経費計上することも可能です。

どちらかの会計処理が会社にメリットが大きいかはそれぞれの会社の方針によるので、確認してみてください。

ちなみに、この福利厚生費として計上するためには、特定の社員だけが恩恵を受けるのではなく、全社員に利用機会が開かれている ことが条件です。

社内に通知ををして、福利厚生規程など(社内ローカルルール)に入れることで、条件が達成されるとみなされます(詳しくは会社の税理士さん等にご相談されるのが安心です)

制度について社内通知をして、後から入った社員等にもこの制度が通知されるようになっていたらOKということです。

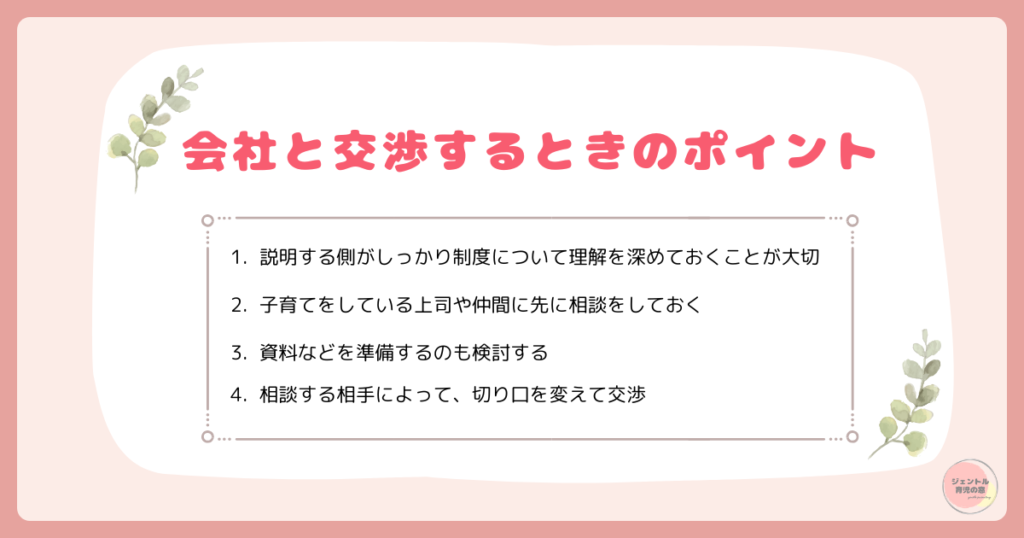

会社に交渉するときのポイント

- 説明する側がしっかり制度について理解を深めておくことが大切

- →交渉するためには、しっかり準備して臨むことが必須です。まずは提案者のあなたが概要を理解していないと、結局人事・労務の担当者の手を煩わせることになり、めんどくさがられてしまう可能性もあります。

- 子育てをしている上司や仲間に先に相談をしておく

- →子育て中のママさんを味方につけておくよう根回しは重要です。上司からも援護射撃をしてくれるかもしれませんし、こんなに社内で需要がある!という根拠として提出することができるかもしれません。

- 資料などを準備するのも検討する

- →会社で働くみなさんは毎日忙しくて、新しいことをやるのが苦手。そうじゃない人もいますが、基本的にそういうものだと認識して『相手は受け入れたくないだろう』という気持ちで、臨むことが大切です。資料などが必要であれば、準備するのも検討しましょう。

- 相談する相手によって、切り口を変えて交渉

- →相談相手が、子育て中のパパママであれば、比較的話はスムーズかもしれません。ベビーシッターが安く利用できるなら利用したいと思っている人が多いからです。しかし、子育てを経験していない人を相手に交渉するのは結構至難の業。会社の採用面・離職率等のメリットなどを押し出して、話を進めていくことが良いでしょう。

- 社員数が少なく、業務も横断的な場合は、この業務自体を引き受けてしまうのも手

- →特に中小企業は、業務量も多くて福利厚生の手続きは後回しになりがち。もし社内で業務が横断的で、ご自身でできる環境であれば、この事務作業自体を引き受けてしまうという交渉もありかもしれません。申請自体はとっても簡単です。

注意事項

この制度は、年度ごとに内容が変わります。4月1日を起算に毎年申請が必要です。

令和7年の承認事業者の承認締切は、2025年11月15日までです。

これ以降は、令和8年度の制度に則って、申請が必要になるので、ご注意ください。

人事・総務担当者が気になる よくある質問

ここでは、人事・総務の担当者が聞きそうなよくある質問をまとめました。

制度自体のよくある質問については公益社団法人全国保育サービス協会のホームページもご覧くださいね。

この制度は永続的に持続するものなのか?

ベビーシッター派遣事業は、平成28年度に厚生労働省から内閣府に移管され、継続的に実施されている事業です。

ただし「予算事業」なので、年度ごとに内容が微調整される可能性はあります。

過去にも上限枚数や割引額が変わることもありました。

しかし、働き方改革・育児と仕事の両立という点で、国は力を入れていることを考えると、引き続き制度自体は継続していく可能性が高いのではないかと考えます。

この制度を導入することで、「柔軟な働き方を実現するための措置等」を満たすことになる?

会社は令和7年に育児・介護休業法改正に伴い「柔軟な働き方を実現するための措置等」を5つの要件の中から2つ選択して講じる必要が出てきました。(今回は詳細は割愛します)

この5つの要件の中に「保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配および費用負担なども含む)」という項目があり、この制度を導入すると、これに該当するのでは?という疑問が浮かぶ可能性があります。

しかし、このベビーシッター補助券を導入するだけでは、該当しないという見解が厚生労働省より発表されています。

詳しくは厚生労働省HP掲載の「令和6年度改正育児・介護休業法に関するQ&A」をご確認ください。mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html (厚生労働省「子ども・子育て 育児・介護休業法について」)

しかし、今後見解が変わる可能性も十分にあり得ますし、実際に社員が満足度高く働いてくれることに価値があるのかなと個人的には思っています。

年度末に余った割引券手数料は払い戻し可能?

割引券手数料の払い戻しはできません。

年度末日をもって無効になります。

1回の申請では社内の希望の必要枚数が取得できないのではないか?

従業員数に応じて1回の申請枚数が違うので、もしかしたら育児をしている人が多く、欲しい人は多いのに、1回の申請では枚数が足りないという状況になることも想定できます。

社内の運用フローでカバーが必要になります。

- 部署ごとで使用できる月を分ける

- 先着順でチケットを配布

利用期限を決めて使用してもらい、8割利用後に追加で取得するフローなどで運用をしていくのが現実的でしょう。

この運用フローについては、あなたが社内の状況や組織図などを考慮して提案してあげると、人事・総務の担当者からは喜ばれるでしょう。

まとめ:勇気を出して会社に交渉してみよう!

いかがでしたか?

会社にベビーシッター補助券の承認事業者になってもらうように交渉してみたいという思いになっていただけたでしょうか?

せっかく国が用意してくれた制度を利用しない手はありません。

あなたの頑張りが同じ会社で働く子育てママパパの助け船になるかもしれませんよ。

交渉してみる行動自体はデメリットはありません。

やらないで後悔するより、やって失敗した方がご自身の経験としても財産になること間違いなしです。

今回のブログが、みなさんのお役に立てていれば幸いです。

-120x68.jpg)