イヤイヤ期がない子って賢いの?

子どもを育てていると、必ず直面するであろう『イヤイヤ期』

でも、同じ年の他の子どもが、素直にママの言うことを聞いている姿を見かけると『この子は賢いなぁ〜』と感じてしまうこともあるのではないでしょうか?

- 「うちの子、イヤイヤ期がないんだけど、実はこの子は賢いの?」

- 「逆にイヤイヤが激しい子は、発達が遅れてるの?」

こんな疑問が浮かんだ方もいますよね。

その疑問にこの記事では詳しくお答えしていきます。

まず。結論から言うと『イヤイヤ期の“有無”と“賢さ”はまったく関係ありません。』

▶︎イヤイヤがない=賢い

▶︎イヤイヤが強い=問題

この考えは間違いです。

子どもの気質や性格によって、主張の仕方や表現の方法が変わるだけです。

そもそも、イヤイヤ期がない子はおらず、多かれ少なかれ自己主張をしているはずなのです。

イヤイヤ期の時期や期間も子どもによって様々。

この記事を読めば、子どものイヤイヤ期に対する見方・対応の仕方がわかります。ぜひ最後までご覧ください。

↓目次から気になる箇所にジャンプできます

イヤイヤ期がない子は賢い?→No!イヤイヤ期がない子はいない!

『イヤイヤ期がない子は賢い?』この質問に対する回答は、冒頭でもお話しした通り、Noです。

イヤイヤ期の有無は、性格・気質によるものなので、脳の知能とは直結しておらず科学的根拠もありません。

そして、もっと細かく言うと、イヤイヤ期が全くないという子供はいないと考えています。

イヤイヤ期が少ない・多いはあるにしても、全くないという子どもはおそらくいないでしょう。

もしかしたら、ママパパが子どもの意見を尊重しているから、イヤ!という衝突が少なくて、ないと感じているだけかもしれないです

イヤイヤ期(1〜3歳)は、発達心理学でいう

「自我の芽生え」=“自分でやりたい!”が育つ時期。

このプロセスがあることで、のちの『自立心・主体性・自己決定力 』が育っていくのです。

自然で健全な発達の一部なので、イヤイヤ期そのものを「良い・悪い」で判断する必要はありません。

イヤイヤ期がない子はいない? 子どもの発達におけるイヤイヤ期の役割

子供は1歳半ごろから「自分」というものがわかるようになってきます。

鏡に映っているのは自分だ!ということがわかるようになってきていませんか?

それが「自己意識が芽生え」でありイヤイヤ期突入への一丁目一番地です。

自己意識が育つにつれて

- 自分でやりたい

- これがやりたい

- あれが欲しい

という自発性・自己主張が強くなっていきます。

しかし、子供は言葉をうまく話せません。

それを伝えたいために「いや」という言葉を使ったり全身で表現したりするのです。

ここで『イヤイヤ期の子供の気持ちになりきる』ワークショップをご紹介。

- 『自分の要望を子どもが話せる単語・言葉1〜2語で伝える』

こんなゲームがあります。ぜひ一度パパ・ママ同士でやってみてください!

意外に難しいことに気づくはずです。

子供はこういったハンデを抱えながら自分の要望を伝えてくれています。

イヤイヤ期は、子どもが自分の意思や感情を示し始める大切な成長のステップです。

これは「自立」を学ぶための自然なプロセスであり、親子ともに乗り越えるべき時期といえます。

イヤイヤ期がない子とある子の違い

表題とは反して、私の主張としては、『イヤイヤ期がない子はいません』。

親自身が子どもがイヤイヤ期になっていないと思っているだけで子ども自身はイヤイヤ期に入っている可能性も。

今回は、イヤイヤ期の主張が少ない子どもの特徴と、イヤイヤ期の主張が強い子どもの特徴を挙げて、ない子とある子の違いとさせていただきます。

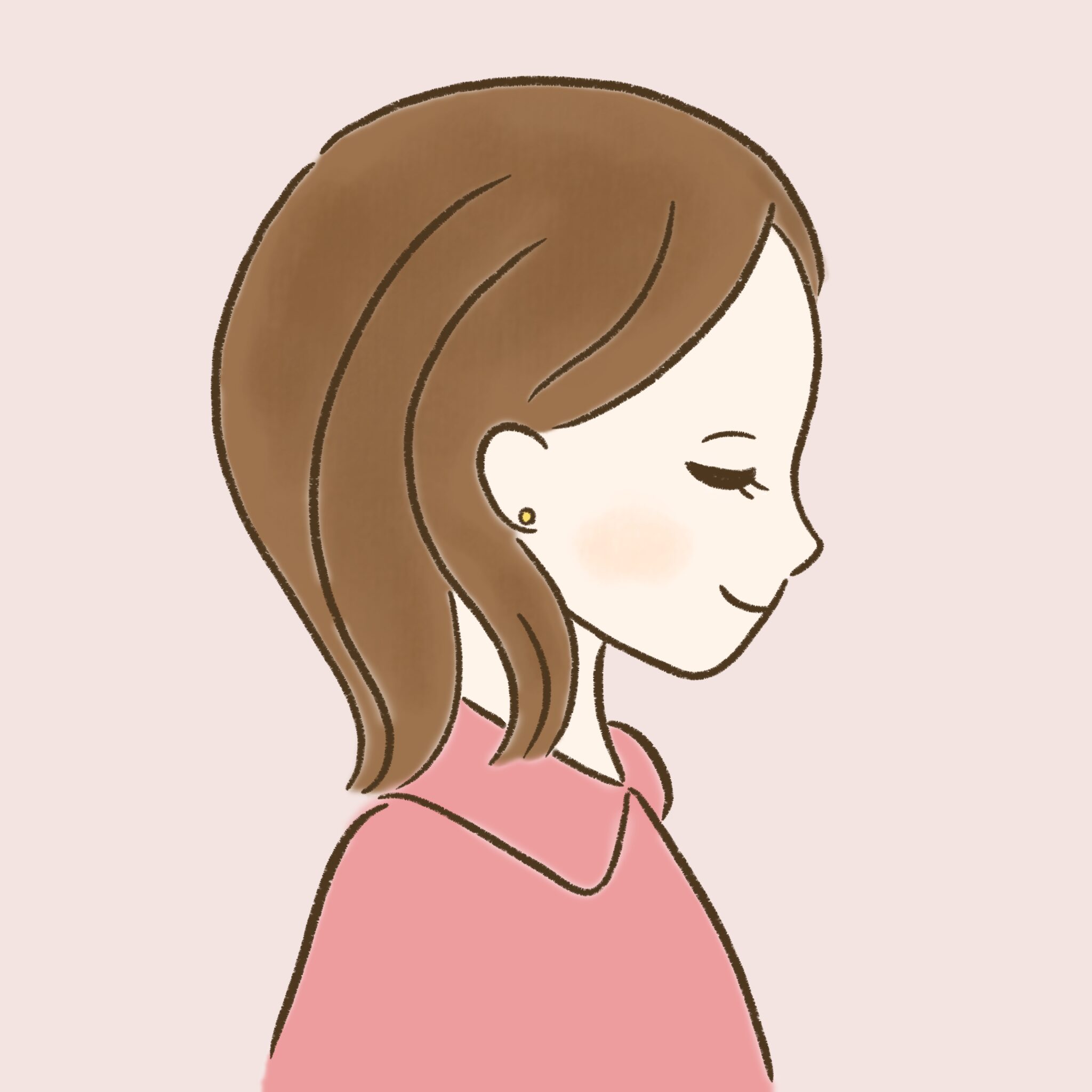

イヤイヤ期の主張が少ない子どもの特徴

イヤイヤがない(少ない)子には、次のような特徴があります。

気持ちの切り替えが得意な子は、衝突が少なめな傾向があります。

親からの声掛けにより、“気持ちを受け止めてもらえている”という感覚が強い子は、葛藤が少なく感情を爆発させる頻度が少なくなる傾向があります。

言葉で気持ちを表現できると、途端に『イヤ!』という主張は減っていきます。

空気を読む力が強く、衝突を避けられる子もいます。これは生まれつきの気質であることが多いです。

これらは 賢さとは別の発達軸 であり、問題ではありません。

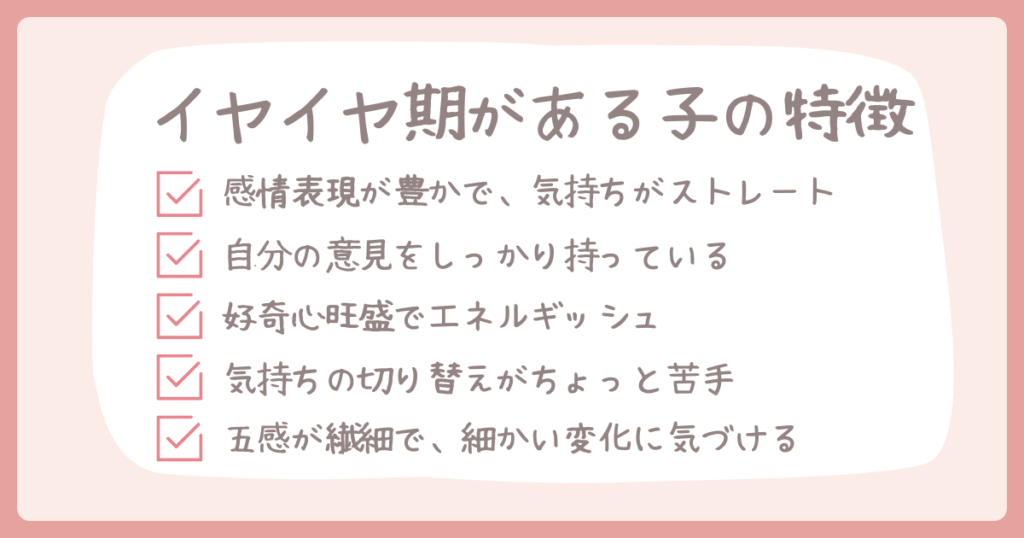

イヤイヤ期で主張が強い子の特徴

イヤイヤ!が強い子はこんな特徴があります。

嬉しい・悲しい・悔しいなど、心の動きをしっかり感じ取れるタイプです。

▶ 感性が豊かで、人の気持ちに寄り添える子に育ちやすい。

「こうしたい」「これはイヤ」が明確で、将来の主体性の種です。

色々なものに触れたくて、やってみたくて仕方がない!でもそれは親としてダメと言わないといけない場面もあって、衝突が起きやすいです。

今に集中する力が強いため、別のことへ移るのに時間がかかることがあります。見方を変えると「没頭できる力が高い」とも言えます。

刺激に敏感で、嫌な刺激に強い反応をしやすいため、「いや!」と強く主張することがあります。

イヤイヤ期がひどい子は発達が遅れている?

イヤイヤ期がひどい子は、発達が遅れていたり、何か問題があるのではないか?

そんな心配がある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、イヤイヤ期がひどい=発達が遅れているというのは、基本的にはないと考えていいでしょう。

生まれつきの性格や気質の部分が大きく、成長とともにイヤイヤ期がなくなっていくことが一般的です。

今、イヤイヤが強い子は、力強い成長エネルギーが溢れ出ているのです。

イヤイヤ期の子供に対応するコツ3選

イヤイヤ期の子供にどうやって対応したらいいのか、具体的なコツをお伝えします。

今は、イヤイヤ期がないと感じている方も、これから突然イヤイヤ主張が始まる可能性だってあるので、知っていて損はないですよ!

私の友達は、2歳くらいまではとってもおとなしかったのに、3歳過ぎに突然主張強めのイヤイヤ期がきてました

まず、大前提として、大人のイライラは子どもにも伝わります。

子どもと同じ土俵で戦っていては、イヤイヤの反撃はさらに強くなってしまうでしょう。

俯瞰して、そこは大人の対応をしてあげることが大切です。

①子供の感情を理解して、気持ちを言葉にする

子供が自分でやりたいと思ったことはやらせてあげるのが良いでしょう。

その時、子供の気持ちを推測して言葉にして代弁してあげることで、言葉で自己表現ができるようになってきます。

子供の行動には必ず理由があります。

- 靴を投げた ・・・ 自分で靴を履きたかったんだね。

- 突然床に寝転んで泣いている ・・・ あっちに行きたかったんだよね

- 食べ物を投げた ・・・ まだ食べたくないんだね。

時間があれば、自分でやらせてみたり、ご飯の時間も柔軟に対応したりして、お互いにストレスのない対応ができると良いですね。

②代替案で気持ちの切り替えを

子供のやりたいことをやらせると言っても、危険な行動や禁止の場所に立ち入るなどは親としては「ダメ!」と言わざるを得ません。

そんな時には、代替案を提案しましょう。

- こっちなら行っていいよ

- 車に乗ったらおやつを食べよう?

- このおもちゃと交換してくれない?

子供は、その時は「嫌だ〜〜〜〜」と泣いていますが、興味が変わると一瞬で気持ちが切り替わったりすることもあります。

気持ちを言葉にしてくれているので、理解してもらっているという安心感を与えつつ、気分が切り替わる代替案を提案してみましょう。

③行動+褒め言葉 & すぐ褒めるが大切

子供がダメな行動をした時ばかり声をかけていませんか?

自分が子供の立場だったとして、「だめ」としか言われなかったら、落ち込みませんか?

自己肯定感を高めるという意味でも「褒める」というのは大切になってきます。

褒める時のポイントは

「行動 + 褒め言葉」&「やり始めたらすぐ褒める」

です。

- お片付けしてくれたの!えらいね!ありがとう

- それやってくれたの?ママ助かるなぁ

- おてて繋いでえらいよ。ママ嬉しいな

こう言った行動と褒め言葉をセットで声掛けしてあげてください。

また、やり始めたらすぐ褒めることが大切です。

お片付けが終わってから・・・と先延ばしにしていると、忘れてしまったり、お片付けの途中でやめてしまった時に褒めるタイミングを失います。

最初に褒めておくと、最後まで継続できる可能性も上がります。

終わりに:イヤイヤ期があってもなくても素晴らしい子育てを

今回は、イヤイヤ期の役割と、ない子の特徴、イヤイヤ期の子供の対応の仕方について解説しました。

現在、絶賛イヤイヤ期真っ只中の子どもも、今はイヤイヤ期が全然ない子どもも、これから成長していく過程で、さらなるイヤイヤ期の大変エピソードが増えていくかもしれません‥(笑)

でも、その時期は一瞬ですし、後から笑い話になったりするものです。

まずは、イヤイヤ〜!と自己主張をしている子どもを俯瞰して見届ける、ママパパの心の余裕が一番大切かなと思います。

子どもを中心に考えてしまうことが多いと思いますが、まずは一番自分を大切にしながら、お子さんと向き合ってくださいね。

心の余裕の作り方についてはこちらの記事で解説しています。

このブログでは、イヤイヤ期の子どもの具体的な対応方法や子育てや家事を楽にするアイディアなどを体験談をもとに、解説しています。

ぜひ、他の記事も覗いてみてくれると嬉しいです♪

子育てのお悩み・雑談も大募集!ぜひママ友感覚でお話ししましょう!コメントもお待ちしています♪