「ジェントルペアレンティング」という言葉を知っていますか?

イギリスの育児作家として知られる「Sarah Ockwell‑Smith(サラ・オックウェル=スミス)」が書籍にて提唱したのが始まりで、そこから日本では「共感育児」「優しい育児」「叱らない育児」などと風合いが変わって広まっています。

- 子どもに「共感」するのはなんだか良さそう

- 怒鳴ってしつけてもあんまり子どもに響いてなさそう

- 今の関わり方で親子の愛着形成できてるのかな?

そんな感じで漠然と思っている方には、今回の記事は自分の親としての目指すべき道しるべになることでしょう。

今回は、海外の書籍『The Gentle Parenting Book』からジェントルペアレンティングの基本について解説していきます。

ジェントルペアレンティングとは?

ジェントルペアレンティングは2016年に サラ・オックウェル=スミス が書籍にて発売した『The Gentle Parenting Book』が元になっています。

こちらの書籍自体に日本語版はなく、日本には「叱らない育児」「共感育児」「優しい育児」などと言葉が変わって広がっています。

ジェントルペアレンティングが掲げる4つの柱

この書籍に基づく、ジェントルペアレンティングは、以下の4つの柱を中心に構成されています。

- 共感(Empathy)

- → 子どもの気持ちに寄り添い、「どうしてそうしたのか?」を理解しようとする

- 尊重(Respect)

- → 親と子を対等な人間として捉える。命令ではなく対話を大切にする

- 理解(Understanding)

- → 子どもができない行動には理由があると考え、「できるようになる過程」に寄り添う

- 限界のある優しさ(Boundaries with kindness)

- → なんでもOKではなく、ルールはあるが押し付けない。「やさしく・でもぶれない」対応をする

子どもの感情や行動に対して罰を与えるのではなく、共感的に対応し、子どもの感情を理解しようとする姿勢が特徴です。

4つの柱を念頭に置き、さらに親は一貫した対応というのも求められます。

親の一貫した対応がないと、子供との信頼関係を築くことはできません。

「同じことをしているのに今日は怒られなかったけど、昨日は怒られた。」

こんな経験を繰り返していると、子供は親に不信感を抱いてしまいます。

子供の気持ちに共感するとともに、親の一貫性のある対応を通じて、親子間の信頼と絆が強まり、子供が親に対して安心感を持つようになります。

このような信頼関係が強固になることで、子供は家庭内で安心感を持ち、困難な状況に直面したときでも親に相談しやすくなります。

ジェントルペアレンティングの具体例

自我が芽生え始めてから子どもは、泣き叫んだり、癇癪を起こしてしまうことも増えてくるでしょう。

そんな時に子どもの行動の背景にある気持ちや感情を読み取り

- ○○○をされて嫌だったんだね

- まだ遊びたかったんだね

などと言葉にして共感をします。

子どもを一個人として尊重し、相手の気持ちに寄り添う。そしてその感情を受け入れることで、親子の絆を育んでいくのです。

子どもは、時に理不尽に叩いてきたり、約束を守らないこともあるかもしれません。

この時、親は「声を荒げて叱責する」となどの手段は使いません。

親も人間ですから、感情的になったりすることもあるのが普通です。しかし理想としては常に冷静で、一貫した行動と言動をしてくことが推奨されており、ジェントルペアレンティングを実施することは親の成長にも繋がる教育法ともいえます。

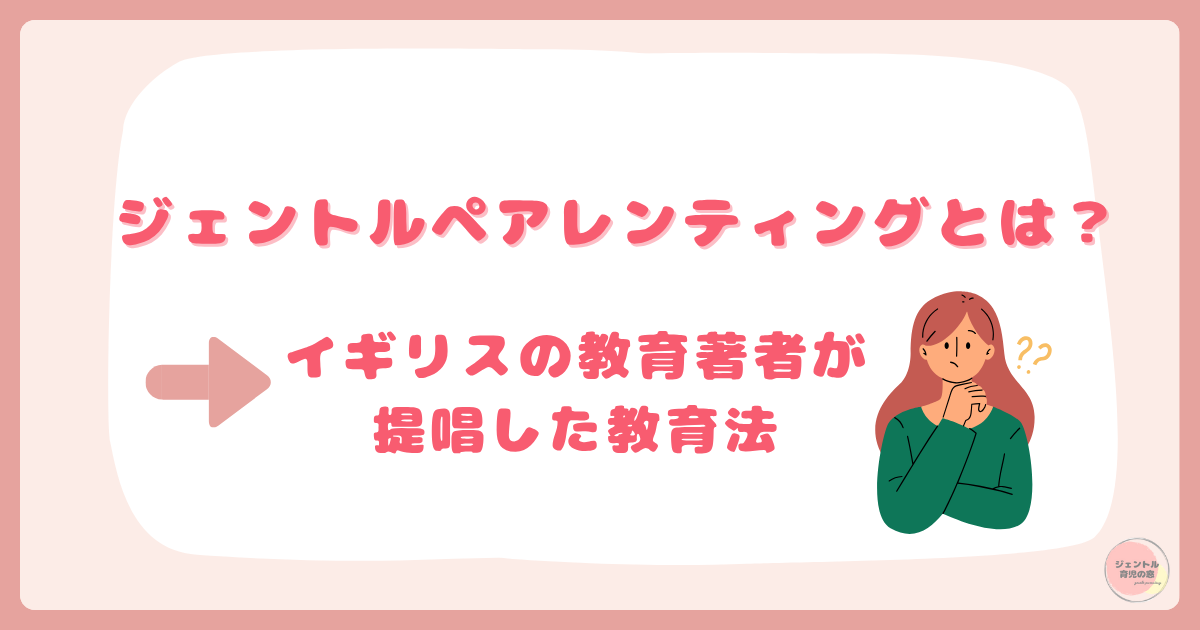

ジェントルペアレンティングが子どもへ与える影響とは

子どもに与える影響は心理学や発達研究の観点からもポジティブなものが多く報告されています。

1.自己肯定感が育つ

子どもの気持ちを否定せずに受け止めてもらえることで、「自分の感情や存在は価値がある」と感じやすくなります。

2.感情知能(EQ)が高くなる

自分の感情を言語化(感情をラベリング)してもらうことで、子ども自身も自分の感情に気づことができるようになります。

これは感情のメタ認知能力とも言え、将来的にイライラを爆発させたり、人に当たったりする頻度が減る傾向があります。

3.共感性や思いやりが育つ

自分の気持ちを尊重してもらった人は他者の気持ちにも敏感です。

優しくしてもらった経験が、他人にも優しくできる土台になります。

4.親との信頼感が深まり、思春期の反抗が少なくなる

「怒られるからやめる」ではなく、「納得してやめる」体験が積み重なると、 親子の関係が“対立”ではなく“協力”になります。

思春期における反抗も、「破壊的な反抗」ではなく「自立に向けた主張」として現れやすい傾向になるとも言われています。

5.学習・集中力が高まりやすい

安心できる家庭環境では、脳が「サバイバルモード(逃避・戦闘)」ではなく、 **「学びモード(前頭前野優位)」**になりやすくなります。「怒られる不安」よりも、「チャレンジしても大丈夫」という心理的安全性が大事。

6.問題解決能力が対人スキルが育つ

親が「どうしたらよかったと思う?」と問いかける関わりをすることで、 考える習慣が身につき、将来の人間関係や自己決定力にも良い影響があります。

「叱らない育児」や「甘やかし」との違い

こういった育児法を提唱していると

- もっと叱ったほうがいい

- 子どもの言いなりじゃないか!

- しつけを怠っている

こんな声も聞こえてきそうです。

ジェントルペアレンティングが「甘やかし」などと誤解されることがありますが、この方法は子どもの感情を尊重しながらも、必要な境界を設けることが特徴です。

日本の「叱らない育児」とも一緒にされやすいですが、この叱らない育児は、文字通り子どもを叱らずに育てることを指すことが多く、問題行動を起こしても注意することができない家庭も含まれていると思います。

ジェントルペアレンティングでは、子どもの行動に対して一貫したガイダンスを提供しつつ、罰を使わずに子どもと向き合うことを重視します。

子どもが社会的に適切な行動を学ぶための指導を怠らないが、厳しく命令するのではなく、理解と共感を持って指導を行うという点が大きな違いです。

要するに、ジェントルペアレンティングは子どもを尊重しつつも、適切な行動を促すためのしっかりとした指導を行う育児法であり、「叱らない育児」や「甘やかし」とは異なる、バランスの取れたアプローチです。

具体的なジェントルペアレンティングの実践方法

ジェントルペアレンティングの4つの柱

- 共感(Empathy)

- 尊重(Respect)

- 理解(Understanding)

- 限界のある優しさ(Boundaries with Kindness)

これらに基づいて子どもと関わっていきます。

親の行動 具体例

共感(Empathy)

どうしてこうしたのか?」という背景の気持ちを大切にすることが重要です。

- 行動だけを見て怒らず、気持ちを想像し、言語化してあげることで子どもは「自分を理解してくれる人がいる」と安心します。

📖 例:「おもちゃを投げたのは、取り合いで悲しかったからかもしれない」

尊重(Respect)

『子どもだから』と子どもを特別扱いしていませんか?

この特別扱いは、悪い意味でもです。

- 対大人に対しては絶対言わないような命令口調で話してしまう

- 対大人にはやらない脅しの言葉やちょっとした嘘をついてしまう

- 子どもだからわからないだろうと思って声掛けもせずにどこかに行ってしまう

- 子どもだからできないだろうと思って大人が代わりにやってしまう

- 子どもが適当に言ってることだからと思って尊重しない

子どもだって1人の人間です。

突然、自分の子どもになると、扱いが雑になったり自分の分身と思って人格を融合してしまう人、いるのではないでしょうか。

子どもも一人の人間として、大人と同じように尊重され対等に扱われることが大切だと思います。

理解(Understanding)

「なぜできないのか?」を発達や状況から読み解く姿勢はとても大切です。

たとえば、2歳児が順番を守れないのは「我慢ができない脳の構造」だからですよね。発達の段階を経てだんだん子どもは覚えていくものです。

そんな時に、親は 叱るのではなく、「今はこういう時期」と捉えて、成長の途中であることを「理解する」必要があります。

📖 例:「まだ待つのが難しいんだよね。でも少しずつ練習していこうね」

限界のある優しさ(Boundaries with Kindness)

ジェントルペアレンティングが甘やかしと違う点は、「やっていいこと・ダメなこと」は伝えることにあります。

ダメなことをやったとしても、でもそれを怒鳴らず、罰せずに、やさしく伝えるように心がけます。なんでも許すのではなく、「この行動はNG。でも気持ちはOK」という伝え方がベターです。

📖 例:「叩くのはダメ。でも怒ってる気持ちは大事。『やめて』って言ってみようね」

親の関わり方の実践ヒント

| 実践ヒント | 内容 |

|---|---|

| ①「叱る前に深呼吸」 | 親のイライラは一時停止。「感情」ではなく「目的」に戻る |

| ②「気持ちをラベル化する」 | 「怒ってるんだね」「悲しかったね」と言語化してあげる |

| ③「共感→提案」の順番で話す | いきなり解決せず、まず共感。そのあとで行動の選択肢を示す |

| ④「子どもが小さな失敗をする余白」を持つ | 自分で気づく→成長の機会になる |

| ⑤「親も人間、完璧じゃなくていい」と受け入れる | 実は一番大事。「ごめんね」と謝れる親も素敵 |

実践する上での現実的な課題と対処法

ジェントルペアレンティング育児を実践していく上で、子供の感情に寄り添っていくには、親側の時間と心のゆとりも非常に重要になってきます。

子供のしたい行動に共感してあげたり見守ってあげるには、通常より多くの時間を要しますよね。

仕事や家事育児に追われているパパママさんにとって、時間的制限から子供の行動を見守ったり、感情に共感してあげるのは難しい場合も出てきます。

今の日本の現状として

- 共働き世帯の増加

- 核家族が中心の家族構成

- 現代人の忙しさからくる心の余裕のなさ

- 子育て世帯への厳しい風当たり

このような現代だからこそ、我々、子育てをする親は、ジェントルペアレンティング育児を行うのは難しい場面もあるかもしれません。

その中で、完璧にやろうとはせず、良い思ったところや真似できることだけでも参考にしながら自分流の子育て方針を見つけていってほしいなと思います。

子育てに正解はありません。

親御さんとお子さんが笑顔で過ごせる状況が、一番の正しい姿なのかなと思います。

まとめ:ジェントルペアレンティングで親子の信頼関係を作ろう

ジェントルペアレンティングは、イギリスの教育著者が提唱する育児法で、子どもの感情や行動に対して共感的に対応し、罰ではなく理解を重視する育児法であることを紹介しました。

子どもの成長にとって、良い影響が多い反面、現代の忙しい生活の中で、親が完璧にジェントルペアレンティング育児を行うのは難しいと思います。

子育てに正解はありません。

完璧を目指すのではなく、できる範囲で取り入れることが大切です。

親子が笑顔で過ごせることが最も大切であり、それこそがジェントルペアレンティングの本質です。

最後までご覧いただきありがとうございます。

ジェントルペアレンティングについてもっと実践的に知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください