周りの子は指しゃぶりしていないのに、自分の子供は指しゃぶりをずっとしている‥

我が子が指しゃぶりをしている姿を見ると

- 「本当に辞められるのかな?」

- 「寂しい思いをさせてしまっているのかな?」

という不安が生まれることがありますよね。

指しゃぶりは歯並びに影響するとも言われているので「辞めさせたほうがいいいのでは!?」と焦る気持ちを持っている方も多いかと思います。

しかし、焦る必要はないと思います。

正しく対応して、子供を尊重してあげることが大切です。

今回は、指しゃぶりをする子としない子の違いについて解説し、指しゃぶりをしている場合の適切な親の対応方法についても解説していきます。

子育てのヒントになる情報をお伝えできれば幸いです。

指しゃぶりする子としない子の違い

大前提:0歳は発達の過程で指しゃぶりする子がほとんど

生後2〜3ヶ月の赤ちゃんは、「吸てつ反射」と言って、口に触れたものに吸い付く原始反射運動があります。

赤ちゃんはおっぱいを近くに持っていくと飲みますよね。これのことです。

赤ちゃんは自分の手が口元に触れると、この反射によって自然と指をしゃぶり始めることがあり、これは生命維持活動において必要な行動なので、指をしゃぶることは見守って全く問題ないです。

0歳の指しゃぶりを経て、そこから2歳・3歳まで指しゃぶりをしている子たちはどんな性格・特徴があるのか紹介していきます。

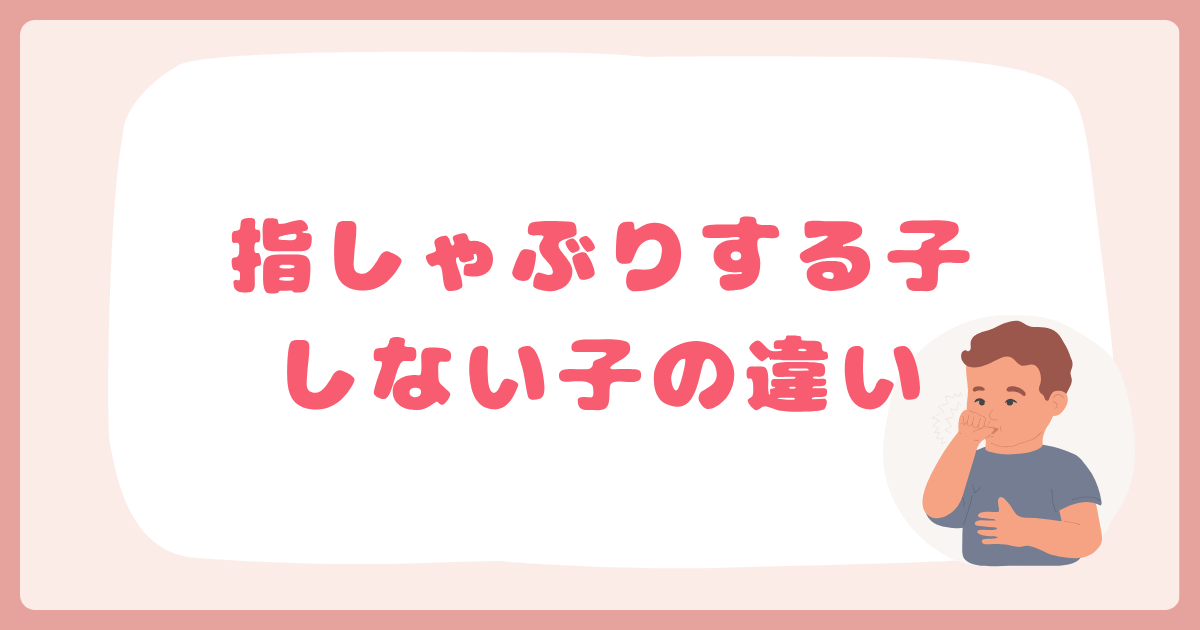

指しゃぶりをする子の特徴

指しゃぶりをする子は性格・特徴は

- おっとりしていて内向的性格

- 繊細である

- 感受性が豊かで他者の気持ちを理解できる

- 集中力のある

である場合が多いです。

物事を深く考えたり、ひとり遊びが得意だったり、何かに集中して取り組むことができる子供が多いです。

感情の自己調整を自分の中で処理しやすいので、何か不安なことがあるとママに頼る!泣いて助けを求めるというより、指しゃぶりをして落ち着けるという行動に出ることが多いです。

また、兄弟ややっている・兄弟がいて注意を向けてほしいなどの感情を抱いている子も指しゃぶりという選択をする場合があります。

指しゃぶりをしない子の特徴

指ゃぶりをしない子の性格・特徴は

- 外交的な性格

- 環境への適応能力が高い

- 自己主張が激しい

- 人見知りをしない

である場合が多いです。

外交的で環境への適応能力も高い傾向にあるので、ストレスを感じづらい可能性も。

感情の自己調整については、指しゃぶりをする子とは反対で、ママに甘える!泣いて助けを求めるなどの外部に依存することも多いのが特徴です。

お気に入りのおもちゃやぬいぐるみなど、特定のものに愛着を持っている場合も多いです。

| 指しゃぶりをする子 | 指しゃぶりをしない子 | |

|---|---|---|

| 安心の取り方 | 自分の体(指)で安心を得る | ぬいぐるみや親の声かけなど外的な安心で満たされやすい |

| 不安や緊張への反応 | 指しゃぶりで気持ちを落ち着ける | 話す・甘えるなど他の方法で気持ちを整理する |

| 自己調整力のタイプ | 感情を自分の中で処理しやすい | 人との関わりで気持ちを調整しやすい |

| 生活環境 | きょうだいがいたり、刺激が多めな家庭も(注意を引きたいことも) | 家庭内の関わりが比較的安定していることも |

| 癖になる要因 | 眠い時・退屈な時の“習慣”として根付きやすい | 気を紛らわせる行動が他にあるため習慣になりにくい |

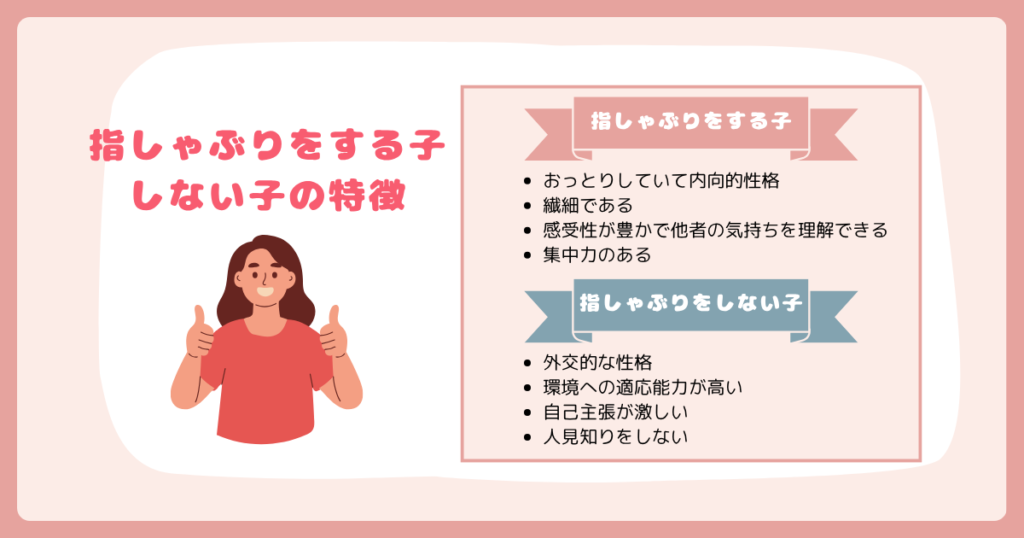

指しゃぶりをしている子の割合→3歳までしている子15.8%

指しゃぶりは約半数の乳幼児が経験していると報告されており,その習慣化は歯列に大きく影響を与える.本研究の目的は,指しゃぶりの誘発とその習慣化の要因を明らかにすることである.3歳児健康診査を受診した3歳児(36〜47か月)512名を対象とした横断調査をもとに,指しゃぶりの開始と習慣化に関連する要因について分析した.「対象者の36.3%が指しゃぶりを経験していた.3歳児健康診査時において指しゃぶりが習慣化している児の割合は,全対象者の15.8%,指しゃぶり経験者の43.5%であった

— 乳幼児における指しゃぶりの開始と習慣化にかかわる要因

一般社団法人 口腔衛生学会より

上記の統計によると、指しゃぶりは、調査に協力した子供の36.3%が指しゃぶりをしている経験をしています。

また、3歳児検診の時点でも指しゃぶりをしていたのは15.8%(指しゃぶり経験者の43.5%)という結果も出ています。

3歳くらいまでは、指しゃぶりをしている子供が比較的多いものなのですね。

.

指しゃぶりはやめさせるべき?

様子見でOK!

指しゃぶりは、幼少期では、生理的な現象として見守るのでOKと厚生労働省から発表されている「乳幼児健康診査事業 実践ガイド」にも記されています。

指しゃぶりは、3 歳頃までは生理的な行動として捉え、指を使った遊びや外遊びを増やすなど、否定せず褒めながら様子をみる。

— 厚生労働省:乳幼児健康診査事業 実践ガイド

無理に辞めさせようとすると、

- かえって隠れてやる

- 指しゃぶりに罪悪感を持つ

- もっと指しゃぶりに執着する

など、逆効果になることがあります。

様子を見つつ以下のような対応で、子供と向き合うことが良さそうです。

| 指しゃぶりが起きる状況を観察する | 眠いとき」「退屈なとき」「ママと離れたあと」など |

| 指以外の安心手段を増やす | ぬいぐるみ、ハグ、絵本、やさしい声かけなど |

| 「指が自由になる喜び」を伝える | 「その手でたくさん遊ぼう!」「おててでぎゅーできるね」など |

| 無理に止めず、見守る | 「やってても大丈夫だよ」と、受け入れた上で関わる |

指しゃぶりをしてしまう時間に目を向けるのではく

「指しゃぶりを減らせた時間」

に目を向けて、少しでも指しゃぶりが減っていたら、成長と捉えて喜んだり褒めたりするのも良いかもしれませんね。

こんな場合は早めに医療機関に相談を

2歳半〜3歳以降になると、指しゃぶりが長時間・強く続いていると、前歯が前に出てくる(出っ歯)・上下の前歯が噛み合わないなどの影響が出ることがあります。

- 前歯が明らかに出てきている

- 歯が噛み合わず、すき間がある

- 指だこが固くなっている

こんな場合は、小児歯科に相談すると安心です。

幼少期の矯正は、口内炎ができたり、子供が痛くて嫌がって親子共々辛いケースも多いので、見守りつつ早めの段階で指しゃぶりから卒業できるように、親御さんもサポートしてあげてください。

まとめ:指しゃぶりは無理に辞めさせなくてOK!子供と伴走しよう

今回は、指しゃぶりをする子としない子の違いについて解説し、指しゃぶりに対する親の対応方法についても解説していきました。

指しゃぶりは、子供の気質によりますし、指しゃぶりをしている子であれば、半分近くが3歳くらいまで指しゃぶりをしているようです。

焦らずに、子供を見守りながら「指しゃぶりをやめられ時間」に目を向けて、徐々に進んでいけたらいいのかなと思います。